언뜻 보면 중성적인 요소들로 무장하고 있는 민진영의 작품은 내밀하게 파헤칠수록 섬세한 감각으로 다가서야 함을 말하고 있다. 작품에서 보이는 구축중인 건설 현장의 모습이나 아연 파이프로 이루어진 구조물들은 ‘큰 충격으로 무너질 수 있으며, 견고해 보이지만 부서지기 쉬운’ 미완의 속성을 내포한다. 전반적인 민진영의 작업 또한 단단해 보이지만 어떤 지점에서 스러질 듯 한 연약함을 가지는데, 작가가 말하기를 작품이 자신의 ‘치부’와 연결되어 있기 때문이다.

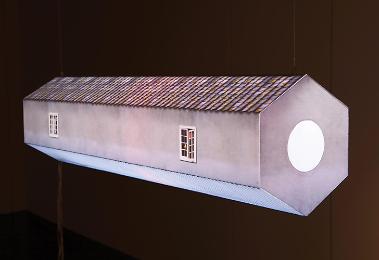

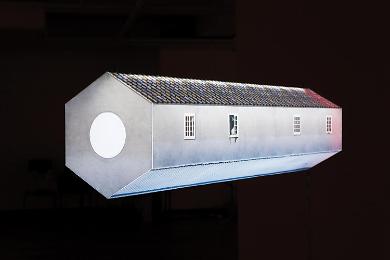

민진영의 작업은 매체와 형식적 측면에서 건축적 요소를 가진다. 루시 리파드(Lucy R. Lippard)는 1979년 「복합체: 자연 속 건축적 조각(Complexes: Architectural Sculpture in Nature)」을 통해 '건축적 조각(Architectural Sculpture)'이라는 용어로 건축적 조각이 내부와 외부를 지니며 여성적인 속성을 가진 것으로 정의한다. 리파드의 ‘건축적 조각’은 당시 떠오른 포스트모더니즘 작가들에게서 보이는 특징을 총체적으로 분석한 이름이었지만 동시대 설치미술에서 빛과 건축적 형태를 만들어 관람자의 신체를 작품 안으로 끌어들이고, 체험하게 하는 현상의 부분적인 이해를 도와주고 있다. 리파드는 특히 ‘건축적 조각’의 내부는 여성의 신체 이미지를 상기시키며 은신처의 이미지를 반영한다고 보았는데 이 지점에서 민진영의 작품은 건축적 조각과 밀접하게 맞닿아 있다. 그러나 한편으로 민진영의 작품을 리파드의 건축적 조각으로 보기엔 한 가지 문제가 있는데, 스케일의 면에서 프로토타입(prototype)과 같이 설계중인 건축의 모형으로 읽힌다는 사실이다. 관람자에게 익숙한 건축적 공간은 실제로 체험할 수 없다는 점에서 설정된 공간임을 암시하고 있으며, 민진영의 건축적 조각은 관람자에게 눈앞에 보이는 ‘계단’을 통해 완성된 풍경을 상상하도록 유도하는 매개체가 되는 것이다.

동시대 작가인 소피아 알-마리아(Sophia Al-Maria)의 경우 <스카우트(Scout)>(2012)에서 자신이 속한 카타르의 지역적 정체성과 페르시아 만의 역사적 순간을 투명하며 빛을 발하는 테트라포드(tetrapod)로 구현한다. 사회적 사건을 담아낸 알-마리아의 오브제와 달리 민진영의 테트라포드는 근원적 공간에 대한 작가의 은유로 존재한다. 민진영은 파도를 막기 위한 건축조형물인 테트라포드의 Y자 형태를 보고 자궁과의 유사성을 떠올린다. 조형물의 형태가 주는 호기심과 방파제가 주는 쓸쓸한 감상, ‘마치 그것이 바다의 습기를 먹고 있는 것 같이 보였다’는 상상력을 반영한 것이다. 이러한 작가적 감수성은 다수의 이해를 위한 것이 아닌 비슷한 감성을 가진 사람들에게 조용히 말을 거는 모습으로 드러나고 있다. 민진영은 영화 <아무도 모른다(Nobody Knows)>(2004)의 OST를 작품 속에서 흘러나오게 함으로써 적막한 분위기를 연출함과 동시에 그 이야기를 알고, 동감했던 누군가를 찾아내기 위한 네러티브를 첨가한다. 일본에서 있었던 스가모 아이 방치사건(1988)을 모티브로 아버지가 다른 4남매가 낡은 아파트에 버려져 죽어가는 비극을 덤덤하게 그려낸 영화의 시선은 민진영의 작품에서 보이는 고요함, 감정에 치우침 없는 묵묵함과 닮아있다.

민진영에게 근원적 공간이란 삶을 선사한 ‘자궁’을 뜻하면서 성장을 가능케 한 ‘집’과 동일선상에 있다. 또한 그에게 ‘집’이란 거주의 근거지인 동시에 안식과 치유를 뜻하는 공간이기도 하다. 강원도의 옥빛 물과 푸른 산의 청량한 공기를 경험했던 유년기의 서정적 환경과 비가 오면 물이 차오르던 오래된 집, 옥상을 올라갈 때면 마주해야 했던 녹슨 계단 등 무의식적으로 떠오르는 과거의 기억은 민진영의 작업에서 양 축을 이루고 있다. 이처럼 그에게 ‘집’이 강한 인상을 주는 이유는 보호의 성격, 은신처로서의 기능뿐만 아니라 가족, 시간 등 개인의 다채로운 역사를 반영하는 기억의 공간을 의미하기 때문이다. 민진영은 ‘집’이 가진 물리적 형태와 내제적 속성을 함께 만들어내는데 시간의 흐름으로 기억이 변형되듯 기존의 형태와 다른 집의 모습으로 나타난다. 이처럼 ‘근원’과 그것을 감싸는 ‘외피’에 관심을 가지고 마주보기를 시도하는 민진영의 작업은 인간 공통의 것을 건드리며 작가 개인의 특별한 이야기를 들려준다.

어릴 적 터널 속의 주황 불빛을 보며 매스꺼움을 느꼈다고 말하는 민진영은 다시 그 터널의 하염없는 이미지를 작품 속에서 재현한다. 이처럼 그에게 기억이란 애정과 괴로움이 공존하는 것으로 아름다운 풍경으로 떠오르기도 하고 동시에 괴롭지만 극복하고 싶은 치부로 자리한다. 올라퍼 엘리아슨(Olafur Eliasson)이 <날씨 프로젝트(The Weather Project)>(2003)에서 유사자연의 구현과 몽환적인 분위기를 연출하기 위해 안개를 사용하였고, 로랑 그라소(Laurent Grasso)의 <프로젝션(Projection)>(2003-2005)에서 나타난 스크린 속 가득한 연기가 현실과 비현실의 경계막으로 작용했다면 민진영의 작품에서 보이는 안개, 비닐, 그물망과 같이 반투명성을 가진 매체들은 작가의 상처를 전면으로 드러나지 않게 덮는 역할을 한다. 치부는 물질화되어 전시장의 오브제로 타인과 만나며 이 과정을 통해 작가 역시 자신의 상처를 객관적으로 바라본다. 민진영은 작품에서 가정폭력을 경험한 아이들의 그림을 차용하기도 하는데 그들을 동정이 아닌 연민의 시선으로 바라보았다고 말한다. 동정(sympathy)이 겉으로 드러난 요소들을 바라보며 추상적으로 느끼는 슬픔이라면 연민(empathy)은 마음 속 깊이 공감하며 느끼는 구체적인 동질성이다. 민진영의 작업은 연민으로 시작하지만 보는 이에게 그것을 요구하지 않으며 나의 감정이 다른 사람에게 전달됐을 때 경험하는 치유적 감상을 도모하기도 한다.

완결된 프레임으로 존재하는 민진영의 작품에서 밀폐되어 보이지 않거나 출입구가 없어 들어갈 수 없는 내부 공간은 작가에게 중요한 역할을 한다. ‘집’이라는 피부에 둘러싸여 잠재된 이 공간은 작가가 감정을 자유롭게 담을 수 있는 그릇과 같다. 이처럼 민진영의 작업에서 ‘근원적 공간’은 집의 내부이자 우리가 태어난 곳, 돌아갈 곳, 삶을 영위하는 장소로 드러나고 있으며, 여성성을 대표하는 상징을 넘어 고통을 성숙히 담아내는 명상적 공간으로 ‘자궁’을 대하는 작가의 태도를 보여주고 있다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.