그림지도, 일상적이고 정치적인 풍경

고충환(Kho, Chung-Hwan 미술평론)

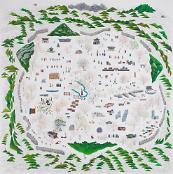

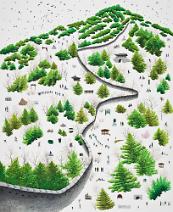

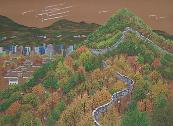

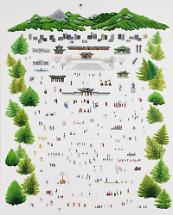

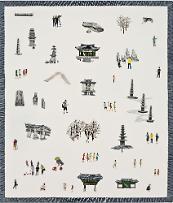

김봄의 그림은 무슨 지도 같다. 지도가 위에서 내려다보고 찍은 시각정보를 재구성한 것처럼 작가의 그림 역시 부감법을 적용해 그린 것이다. 엄밀하게 말해 지도 자체라기보다는 다만 지도의 형식을 차용해 그린 일종의 그림지도 정도로 정의할 수 있을 것 같다. 지도가 그런 것처럼 평면 위에 각종 일상적인 정경이나 모티브를 재배열해 놓은 탓에 그림들은 현저하게 평면적으로 보인다. 주지하다시피 지도는 첨단의 미디어 환경의 도움으로 현재 눈에 띠게 진화하고 있는 중이다. 우리 모두는 인공위성이 심지어는 개인의 안방까지 촬영하고 이렇게 촬영된 시각정보를 누구든 열람할 수 있는 환경을 실현한 구글이 현대인의 엿보기 욕망을 부추기는 한편 사생활침해논란을 불러오고 있는 기묘한 세상에 살고 있다. 작가의 그림은 아마도 이런 디지털 환경을 전통적이고 회화적인 아날로그 방식으로 구현하고 있는 경우로 볼 수 있을 것이다. 다만 이를 통해 작가가 제공하는 시각정보가 개인의 사생활을 엿보는 것이 아닌, 동시대적인 일상의 정경과 정황을 대변해주는 것이 다른 점이다. 말하자면 시사성 있는 풍경이나 일상적인 풍경, 그리고 때로는 정치적인 풍경으로 부를만한 어떤 정황을, 비전을 예시해주고 있는 것이다.

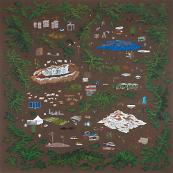

서울 일대를 소재로 한 그림들인 만큼 서울의 주요 행정지역들이 그대로 반영돼 있다(물론 사생여행을 계기로 제주도 정경을 그린 예외적인 경우가 없지 않지만). 이를테면 탑골공원이나 용산 일대, 청계천과 시청 주변 풍경, 북악산이나 북한산 정경, 덕성여대와 영등포의 주변 정경이 한눈에 들어온다. 특히 덕성여대와 영등포 지역은 작가에게 특별한 의미를 갖는 것이지만 이를 작가의 개인사와 연결시키기보다는, 그만큼 작가의 그림이 일상적이고 보편적인 계기나 모티브를 소재로 해서 쉽게 공감을 자아내는 경우로 이해하는 것이 타당할 듯싶다. 해서, 그림들에서는 서울의 대표적인 모티브를 한눈에 알아볼 수 있다. 특히 한강을 가로지르는 각종 다리들이나, 청계천 복원 이후 그 위에 설치한 마치 장난감과도 같은 다리들이 한눈에 들어온다. 다리들 저마다의 생김새 그대로를 재현한 탓에 그 다리의 정확한 명칭과 위치를 가늠해볼 수 있을 정도다. 일종의 인덱스 즉 지표성을 실현하고 있다고나 할까. 그리고 그 지표성은 단순히 지정학적 위치를 지시하는 이상의, 지금여기에서 일어나고 있는 일상성이나 현장성과 같은 시대적 정황을 아우르는 것으로 볼 수 있지 않을까.

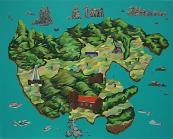

이와 함께 지도의 형식적 차용과 관련해 볼 때 한라산을 중심으로 제주도 전체를 섬처럼 그린 그림이 다른 경우들에 비해 지도의 형식을 즉각적으로 떠올려주며, 특히 북한산 정경을 소재로 한 그림은 전통적인 고지도의 포맷을 상기시킨다. 병풍처럼 가장자리를 에워싸고 있는 산맥의 한 가운데에 도시가 들어 있는 형국이다. 아마도 지형 자체가 그렇겠지만, 이보다는 도시가 산맥들에 의해 보호받고 있다는 느낌이나 염원을 반영한 경우로 볼 수 있지 않을까. 말하자면 지도로 나타난 객관적인 기록물에서조차 사사로운 바람이나 소망을 투사한 공공연한 관행과 그 흔적으로 볼 수 있을 듯싶다.

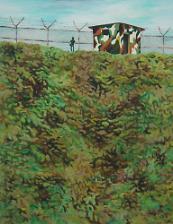

이 그림지도에 나타난 모티브들은 대개 일상적인 것들이지만, 각종 시사성 있는 정경들이 이와 더불어 긴밀하게 직조돼 있어서 일종의 정치적 풍경 혹은 이데올로기적 풍경으로 부를만한 한 전망을 열어 놓고 있다. 그리고 그 전망은 대개 역사적인 풍경과 겹친다. 내가 속해져 있는 지금여기는 단순히 현재만이 아닌, 과거의 흔적과 미래의 비전이 하나의 결로 포개진 어떤 중층적 지대이며, 따라서 현재는 과거의 역사가 밀어올린 시간 혹은 시공간의 한 단층으로 볼 수 있다. 그런 만큼 그림에는 일상적인 모습과 시사적인 정경이, 그리고 현재와 과거의 역사적인 사건이 어우러져 있다.

이를테면 주로 공원에 자리하고 있는 각종 동상들(역사적인 인물이나 정치적인 인물들을 모티브로 한)이 단순히 과거를 기념한다는 의미를 넘어, 현대인의 의식 속에 여전히 살아 숨쉬는 일종의 이데올로기 내지는 아이콘으로 작동되고 있음을 주지시킨다(이를테면 교육과 윤리의 형태를 빌려). 그리고 하늘공원은 난지쓰레기장을 매워 만든 친환경 생태고원의 성공적인 사례라고 하는 정치적 치적을 암시한다. 그런가하면 도시에는 유독 한국 근현대사를 대변해주는 아이콘이 있기 마련인데, 청계천이 그렇다. 작가는 청계천의 과거와 현재를 나란히 그려 놓음으로써 이런 시대적 아이콘을 강조한다. 천변에서 빨래하는 아낙네들과 청계천 복개공사 기공식 장면, 그리고 복원 이후 설치된 다리의 정경을 하나로 그려 청계천이 겪어온 역사적 현실과 그 변천과정을 한눈에 개괄할 수 있게 한 것이다.

도시에는 이런 시대적 아이콘이 있는가 하면 광장도 있다. 그리고 그 광장은 단순한 현재적 시점을 넘어 역사적 현실과 만나지고, 정치적 풍경과 오버랩 된다. 이렇게 탑골공원에는 일제치하의 3.1만세운동이나 주요 인사들이 모여 시국선언을 하는 장면이 광우병 소 수입반대 1인 시위 장면과 어우러진다. 재밌는 것은 사주 관상 천막인데, 언젠가부터 탑골공원 일대가 사실상 노인의 쉼터로 자리 잡은 현실을 엿보게 한다. 하나의 장소가 그 자체 정태적이기보다는 매순간 주어지는 역사적이고 정치적인 그리고 일상적인 정황과 목적과 편의에 의해 변태되는 유기적 현실을 반영하고 있는 것이다. 이로써 작가는 일종의 시간여행을 감행하고 있는 것이며, 이를 통해 역사적 현실과 현재를 날실과 씨실삼아 긴밀하게 직조해낸다. 청계천 복개공사가 갖는 정치적 의미나 광우병 소 사태로 시위대와 경찰이 대치하는 정국을, 국보 1호인 숭례문이 방화로 소실된 어처구니없는 사건이나 나무 벤치 위에 모로 누워 잠을 청하고 있는 노숙자를, 반환이 결정된 미군기지 내 환경오염을 문제시하는 플래카드나 동대문 철거 저지시위현장을 통해 작가는 일종의 시대의 증언자 내지는 기록자로서의 의미기능을 수행하고 있는 것이다. 그리고 이 모든 일상적이고 역사적이고 정치적이고 사회적인 풍경의 지점들 위로 한국의 상징 꽃인 무궁화를 그려 넣어 아이러니를 강조한다.

이로써 김봄은 그 자체 장소특정성이 강하게 작용하는 그림을 예시해준다. 그 장소는 서울이라는 지정학적 장소이기도 하고, 각종 이데올로기적 현실과 사건이 부침하는 정치적 풍경이기도 하며, 과거와 현재가 하나로 만나지는 시간이 열어 놓은 전망이기도 하다. 그 장소, 그 풍경, 그 전망을 통해 우리는 작가의 개인사를 넘어 일상적이고 보편적인 동시대적 역사에 동참할 수 있게 된다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.