- 찰스장

- 이미지를 창조하다

- 2009.10.01

-

- 인터뷰 날짜 : 2008.10.07

- 인터뷰어 : 최희경

- 글 작성자 : 나비

-

우리는 지금 하루에도 무수히 많은 이미지를 만나고 있으며 의식적으로나 무의식적으로 다양한 이미지를 지나치고 있다. 한마디로 이미지가 넘쳐나는 세상에 살고 있다 해도 과언이 아닌 셈이다. 미디어의 발달로 인해 각종 영상매체들이 다양한 이미지를 쏟아내고 있는 가운데, 흥미로운 것은 이 이미지들이 하루도 채 못 넘기고 단명하기도 하지만 때로는 시대를 풍미하면서 오랫동안 강력한 영향력을 갖게 된다는 것이다. 예술작품만 해도 그렇다. 시대를 반영하고 있는 무수한 이미지들이 캔버스에서 재탄생 되고 재창조 되고 있으니 말이다.

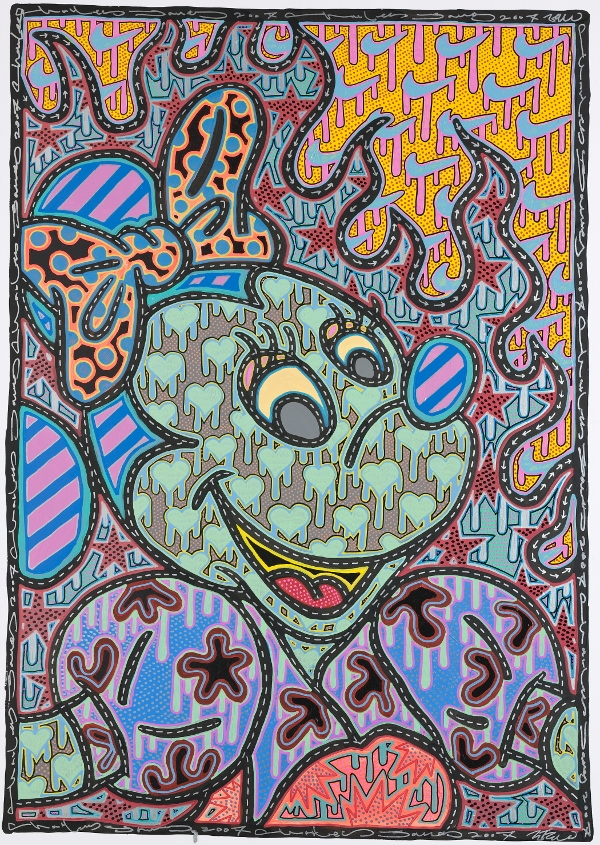

최근, 대중화된 이미지를 소재로 작업하는 젊은 작가들 가운데 찰스장은 단연 주목할 만 하다. 이미지는 사회에 바로 접근하게 해 주기보다는 그 시대를 살던 사람들이 세계를 바라보는 관점을 보여준다. 찰스장은 이렇게 많은 소재들 중에 캐릭터를 선택하면서 작품에 시대성 반영하고 있다. 캐릭터라는 문화사적인 부산물들이 그의 손을 거쳐 시간이 흘러도 영원히 존재하는 생명력을 지니게 된 것이다. 태권V, 스폰지 밥, 미키마우스 등 그의 작업에 등장하는 ‘픽션’의 주인공들은 그가 작가로서의 입지를 다질 수 있도록 도와주었다. 실존하지 않는 대상을 존재하게 함으로써 작업에 활력을 찾은 찰스장. 이것은 참으로 매력적인 아이러니가 아닐 수 없다.

로보트 태권 브이 108 x 79cm Acrylic on Paper 2007

사람들은 흔히들 찰스장을 팝 아티스트라고 한다. 그의 작품을 보고 있으면 로베르 꽁바스나 리히텐슈타인과 같은 유명한 화가들이 떠오르는 것도 사실이다. 하지만 그들을 모방한 것으로 간주하는 것은 무리다. 그는 다른 작가들의 작업에서 받은 영향을 작품을 통해서 배출하는 과정이라고 했으니까. 그저 다양한 이미지들의 변주곡쯤으로 생각하면 되겠다.

그는 그래피티 아티스트로서 출발을 했고 그래피티에서 많은 영향을 받았다. 그래서였을까? 그의 작품은 바스키아와 키스 해링의 작품을 보는 듯한 낙서 이미지가 가득하다. 서구의 대도시에서 흔히 발견되는 비규범적이고 도발적인 낙서들이 현대에 와서는 예술 장르로 여겨 지고 있다. 서구적 환경에서 탄생한 낙서화는 사실상 한국과는 거리가 좀 있으나, 찰스장은 그 표현 기법을 자신의 캐릭터를 표현하는데 차용함으로 자신의 캐릭터들을 고의적으로 ‘낙서’로 만들었다. 이렇게 작업된 캐릭터의

솔직함은 ‘낙서’의 솔직함과 통한다고도 볼 수 있다.

타오름과 흘러내림, 흘러내림과 타오름. 그의 작품들 중에서는 이글이글 타오르는 듯한, 일명 불꽃시리즈가 많다. 다양한 감정을 작품에 투영하고 그것을 다시 불꽃을 통해 표현하면서 색채는 더욱 강렬해 졌다. 그는 캐릭터를 작업하면서 3차원적 표현을 배제하고 오직 평면적으로 표현하는 대신에 샤갈이나 마티스가 추구했던 것처럼 토속적이고 강렬한 색감들로 보는 이의 시선을 사로잡는다.

그는 새로운 이미지로 만화를 찾았다. 그러나 그 어떤 차용이나 변주 없이 있는 그대로를 그렸다는 점에서 이전의 작업와는 조금 차이를 지니고 있다. 만화 이미지로 작은 변화를 시도했지만 이 작업이 계속 이어질지, 또 다른 이미지로 재탄생 될지는 조금 더 지켜봐야 하겠다.

Minnie Mouse 108 x 79cm Acrylic on Paper 2007

찰스장의 그림은 표면 상으로는 누구나 쉽게 이해할 수 있는 친근한 그림이다. 하지만 작품 이면에는 그의 고민과 애정이 녹아 있다. 그는 끊임없이 노력하며 늘 작품에 대한 새로움을 추구한다. 2008년 그의 전시 횟수는 이러한 사실을 반영하는 듯 하다. 한마디로 그는 다작하는 작가가 아니라, 부지런한 작가인 것이다. 그의 그림은 단순히 친근한 캐릭터를 소재로 한국적인 팝 아트의 차원을 넘어 이미 자리 잡은 팝 아트가 아닌, 아직도 끊임없이 동시대성과 실험성을 바탕으로 진행되고 있는 작품이라는데 더욱 흥미를 갖게 한다. 그의 작업을 어떠한 장르에 가두기엔 아직 이르다. 현재진행형이기에 아직 정의할 수 없는 그의 작품. 앞으로 그가 창조해 낼 새로운 이미지들을 기대해 본다.