- 고권

- 그 섬을 기억하다

- 2009.10.01

-

- 인터뷰 날짜 : 2009.10.05

- 인터뷰어 : 나비

- 글 작성자 : 나비

-

떠나요 둘이서 모든 것 훌훌 버리고. 제주도 푸른 밤 그 별 아래......

<제주도의 푸른 밤>이라는 노래에서도 그러하듯이 ‘제주도’는 마냥 아름답고 신비로운 섬이자 떠나고 싶게 만드는 그런 곳이다. 소위 ‘육지’에 산다하는 우리들에겐 더욱 그렇다. 그토록 매력적일 수가 없는 제주도이지만 누군가에게는 답답하기 그지없는 외로운 섬이자 황량한 사막이기도 하다.

3번째 개인전을 마치고 올 가을, 새로운 전시를 준비하고 있는 고권 작가를 만났다. 얼마 전 친구의 결혼식 사회를 보러 제주도에 다녀온 그는 한층 상기되 보였다. 섬마을에서의 흥미로운 결혼식 이야기가 물꼬를 트고 자연스레 유년시절 이야기로 이어져 갔다. 장수하늘소를 잡기 위해 온 동네 나무에 설탕을 발라 놓고 유혹했지만 결국 몰려든 것은 무지막지한 개미떼뿐이었다거나, 쥐의 꼬리를 잡고 달랑달랑 들고 다니며 동네 아주머니들을 놀래 키고 다녔다거나, 태풍으로 거칠어진 파도에 일부러 뺨을 맞으러 나왔던 위험한 장난까지...... 이 대담한 이야기들만 들어봐도 얼마나 장난꾸러기였을지 짐작이 간다. 참 말 안 듣고 사고 많이 치는 유별난 아이였나 보다. 부모님께 야단맞는 소리가 동네에 쩌렁쩌렁 울릴 정도였다고 하니.

아무리 찾아봐도 보이지 않았다 162 x 264cm 종이에 먹채색 2007

어릴 적 그는 주구장창 그림만 그려댔다고 한다. 누구나 다 아는 검정색 모나미 볼펜으로만.

어느 날은 아버지가 키보다 훨씬 큰 스케치북을 쌓아놓고 신기한 듯이 쳐다보시며 ‘이게 다 네가 그린 그림이다’라는 말씀에 스스로도 깜짝 놀랬다고 한다. 결국 처치 곤란한 스케치북더미는 태워버렸지만 그 이후에도 쌓았던 만큼 또 그렸다고 하니 그때부터 예술가적 기질은 어쩔 수 없었나 보다. 미끌미끌한 달력 뒷면에, 하루 하루 찢어 보는 두꺼운 달력에, 로봇이건 공룡이건 닥치는 대로 그렸고 달력이 떨어지면 마을 사람들이 갖다 주기도 했다고. 이렇게 몇 천장의 드로잉 실력으로 인해 테크닉

적인 묘사력이 뛰어날 법도 한데 오히려 그의 그림은 ‘못 그린 그림’에 가깝다.

‘예술공간 헛’에서의 첫 번째 전시는 그 스스로를 소개하는 의미가 컸다. 최근 작업과는 달리 채색작업이 주를 이루었고 경계선도 살아있다. ‘가정’이라는 이름 하에 행복하지만은 않았던 유년시절과, 제주도에서의 외로움 등 지극히 개인적인 기억들이 한 화면에 흩뿌려져 있다.

두 번째 전시 ‘여행자-경계인 되기’는 장 그르니에의 ‘섬’에서 모티브를 따온 듯 하다. 사막과 같은 경계의 바다, 이국적인 선인장, 바다 생물 등 곳곳에 숨어있는 아이콘들이 표면적인 의미의 ‘섬’인 제주도를 연상케 함과 동시에 어디에도 속하지 못하고 떠나지도 못하며 표류하고 있는 여행자, 경계인으로써의 자아가 그러하다.

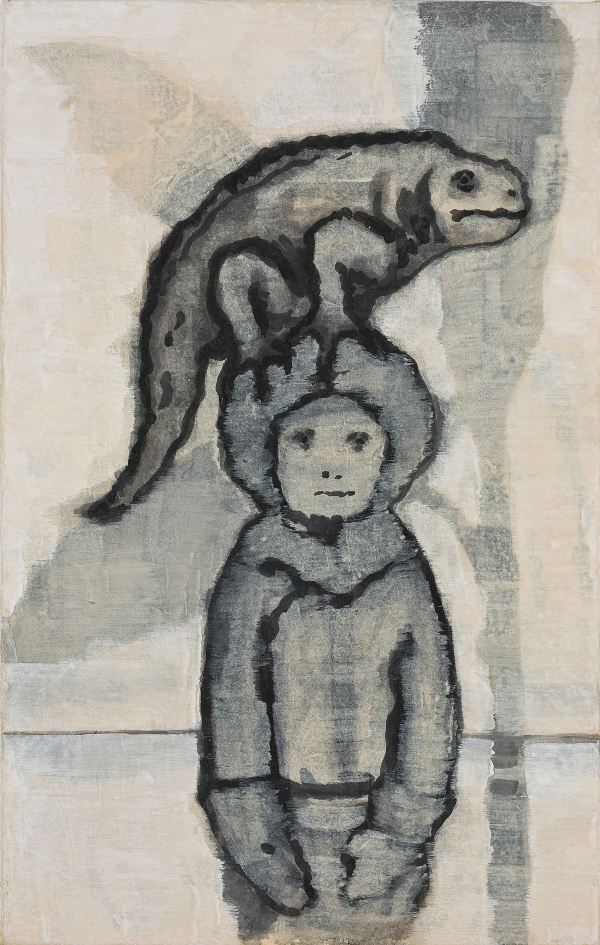

세 번째 개인전 ‘K군의 불온한 사적 기억’은 유년시절에 대한 성장통적인 이야기들이다. 짐작했겠지만 작품에 등장하는 K군은 작가 자신이다. 더 정확히 말하자면 어린 시절, 그 기억 속에 살고 있는 고권의 모습이다. (이 전시의 작품은 한남동에 위치한 레스토랑, 탱고듀샤-Tango du chat에서도 볼 수 있다.) 그가 살았던 제주도의 마을은 현재 재개발로 인해 싹 사라졌지만 누군가 그에게 당시의 길거리나 골목 구조를 물어보면 다 이야기할 수 있을 정도로 생생하단다. 그러한 생생함 때문에 더욱 소중한 기억, 그 경계를 지날 때는 아프고 힘들었지만 지금 생각해보면 한없이 순수하고 아름다웠던 기억이다.

이러한 기억의 연장선으로 이번 가을, 문화일보 갤러리에서 또 하나의 전시가 시작된다. 그는 성숙해지기 전의 기억들을 끄집어 내어 자신의 이야기를 함으로써 관객들에게 단절됐던 기억을 되살려주고자 한다. 그래서 그는 살아온 과정에서의 한 부분, 생생하지만 생경한 어떤 한 부분을 작품으로 보여주려고 준비 중에 있다.

추운날 37.5 x 23.5cm ink pigment on paper 2008

문학을 좋아하는 그는 카프카의 말을 인용하여 ‘예술은 얼음장을 깨는 도끼여야 한다’고 이야기한다. 그가 힘들 때마다 그림을 그리는 이유가 되기도 하고, 예술의 길을 찾아주는 이정표가 되는 문구이기도 하다. 요즘 들어 자신의 작품에 많은 책임감을 느끼고 있다는 그는 이왕 그리려면 ‘내가 보기에 떳떳하게 그리자’라는 신념으로 묵묵히 얼음장을 깨고 있다.

그에게는 얼음장 같았던 섬, 단지 제주도라서 답답했던 것이 아니라 이러지도 저러지도 못하는 자신의 막막한 상황을 괜시리 제주도한테 화풀이 했던 것은 아니었을까? 어쩌면 그를 그림 그리게 했던 것은 잊고자 했던 고향이었을지도 모른다. 고권, 그에게 제주도는 애증의 공간이자 세계의 전부였던 것이다. 지금 생각하면 보면 그 모든 기억들이 다 ‘빛나던 날들’이었으리라.