1. 김희천은 사진을 이제 시작하는 젊은 작가이다. 정직하게 말하면 아마추어다움과 작가스러움 사이에 있다. 때문에 그의 작업은 신선하면서 어설프고, 새로우면서 불안하다. 그것이 그의 사진들이 가진 매력이다. 아마도 그의 작품이 선정된 이유도 그 때문일 것이다. 사진을 배우지 않은 사람이 갖는 자유스러움과 재능 있는 입문자가 가지는 낯선 시선.

2. 그의 작품들은 필름 카메라를 든 그가 마주친 세계에 대한 기억이자 기록이다. 물론 이는 다른 사진들과 마찬가지로 세계의 파편이며 동시에 파편의 집적이다. 무엇이 그를 카메라를 들고 찍게 만들었는지는 알 수 없다. 그리고 알 필요도 없다. 이미지를 만들고 소유하려는 욕망은 누구나 가지고 있고, 그 욕망들을 보다 적극적으로 실천한 결과일 테니까. 아마도 그가 쓴 작가 노트를 보아서는 태어남과 죽음 사이에 있는 삶이라는-스스로 선택할 수 없는 운명에 관한 사적인 반응인 듯 하다.

3. 그가 찍은 흑백 사진들은 사진의 입자가 두드러지고, 칼라 사진들은 반짝거린다. 그는 스스로 이를 <부숴지는>과 <빛나는> 이라는 동사를 써서 범주화 한다. 흑백 사진들이 특히 흥미로울 때는 모래와 자갈, 공사현장, 그물, 멀리서 본 잔디 같은 입자와 겹칠 때다. 사진을 구성하는 거친 물리적 입자들과 현실 속의 입자들 사이의 만남은 세계가 거칠고 건조하고 껄끄럽게 이루어졌다는 사실과 마주치게 한다. 사진 찍힌 대상들 역시 일정한 형태 없이 부정형일 때 그 효과가 두드러진다.

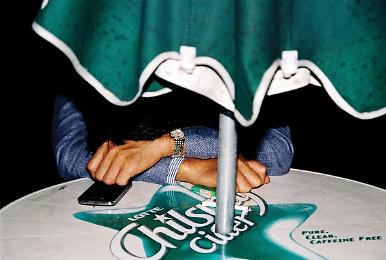

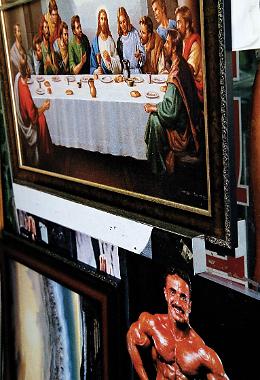

4. 칼라 사진들은 훨씬 즉물적이고 표면적이다. 플래시를 써서 찍은 대상들은 원래의 색감이 날아가고 가벼워지면서 디테일이 사라진다. 대신에 그것들의 윤곽이 두드러지게 강조되고, 배경이 사라지면서 존재 자체의 기이함이 드러난다. 그가 찍은 대상들은 최후의 만찬과 보디빌더 사진처럼 이질적인 것들끼리 서로 부딪히면서 우리가 사는 세상이 구성되는 방식을 보여준다. 그리고 그 방식은 부조리한 몽타주에 가깝다. 피사체들이 부딪혀 서로 충돌 하면서 의미를 생성하는 것이 아니라 의미를 없애버린다. 마친 사진 찍힌 대상들이 조금 뒤면 기화되어 날아갈 것 같이.

5. 사진을 찍고 난 다음 그는 자기 분석한다. 정말로 <틈틈이, 튼튼히> 자신이 무엇을 찍었는지,어떻게 찍었는지 조사한다. 장소, 대상, 시간, 색채와 기타 여러 가지 사항들을. 그리고 그 결과를 통계 내서 도표화하고, 주도적인 색채를 합성해내며 결국은 색면추상화 같은 칼라 플로를 만든다.

노랑색에서 분홍으로 이어지는 2013년의 색면의 흐름은 무엇을 의미할까? 그걸 우리가 분석하거나 해독할 수 있을까 하는 것은 의미 없는 질문이다. 이 분석과 종합은 의미를 위해서가 아니라 통계 내고 도표화해야 그럴듯한 것으로 취급하는 관습에 대해 한방 먹이는 것으로 보이기도 한다.

6. 김희천은 말한다. 그의 작업은 작품이 아니라 채집이며 곤충이나 식물 채집품을 분류하고 정리해서 보관하듯이 자신의 작업 결과를 구성할 뿐이라고. 이 태도는 마치 과학이 세계를 바라보는 방식과 유사하다. 이미지화되고 구체적인 세계의 파편인 사진들을 분석해 하나의 추상화를 만든 것. 그 결과 귀납적 방법으로 만들어진 바로 이 아름답지만 기묘하고 불가해한 칼라 플로야 말로 그가 바라본 세계에 대한 자기 고백이기도 할 것이다. 볼만하지만 의미가 무엇인지는 알 수가 없는 세계, 혹은 추상화 시키면 사라져버리는 구체적인 삶의 세계에 관한 전언이나 아닐까.

7. 사진은 겉보기에는 완벽한 구상처럼 보이지만 늘 구체적인 것과 추상적인 것의 구분 밖에 있다. 김희천이 찍은 것은 그의 말대로 그가 마주친 세상의 이미지 지형도이자 인식의 지도이다. 그 지형도는 구상이자 추상이며 그가 할 일은 그 위에 앞으로 가야 할 길을 그리는 것이리라. 그러므로 이제 그에게 필요한 것은 그가 그린 그 지형도가 세계 전체의 어디에 위치하고 있느냐를 다시 물어보는 일일지도 모른다. 건투를 빈다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.