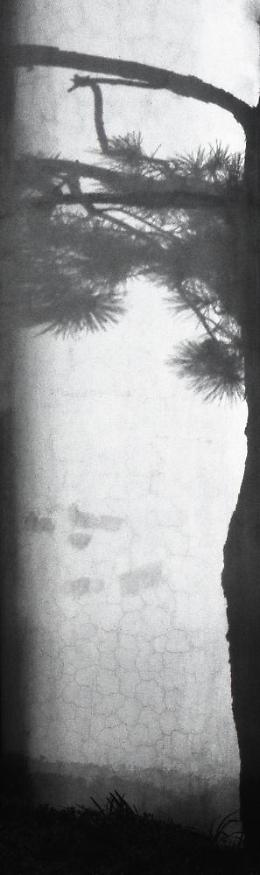

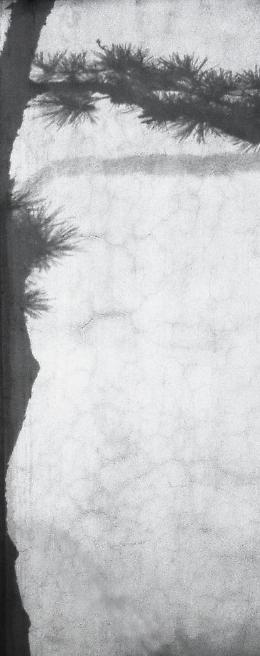

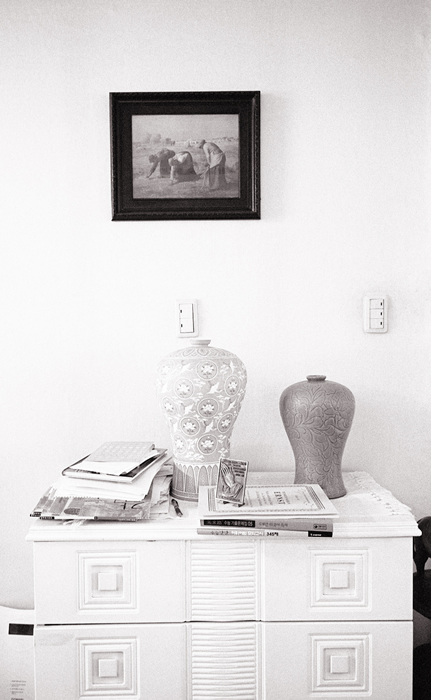

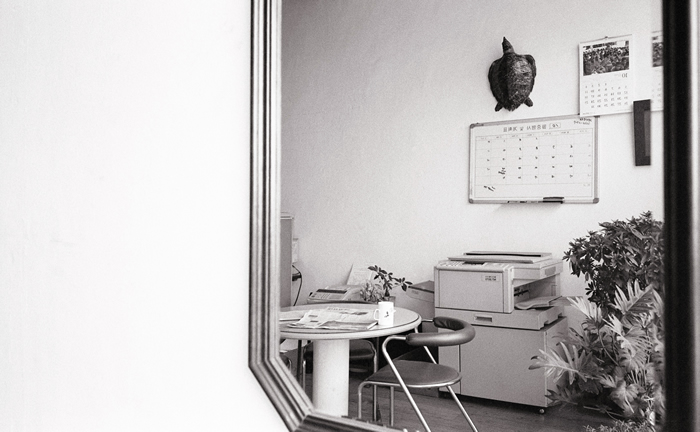

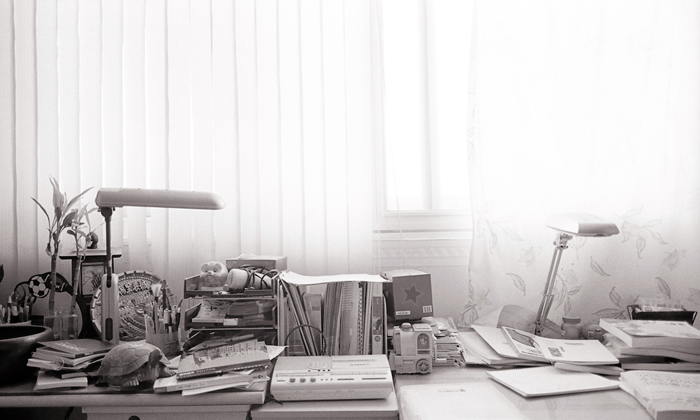

집은 일정한 공간을 점유하고 있는 건축물을 지칭하기도 하지만, 시간의 흐름을 환기시키는 기억의 매개체를 가리키기도 한다. 이는 집을 구성하고 있는 하나의 요소이며, 때로는 집 그 자체의 의미가 되기도 한다.

집을 구성하는 하나의 요소로서의 기억은 단지 개인적 차원에 머물지만은 않는다. 개인적 차원을 벗어난 기억은 역사와 문화가 되며, 같은 역사와 문화를 공유하는 공동체에 속한 기억으로서의 집은 실체가 휘발된 하나의 유형 혹은 원형이 된다.

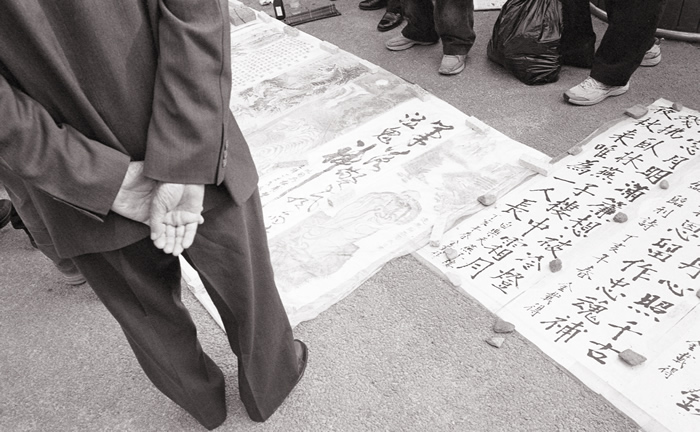

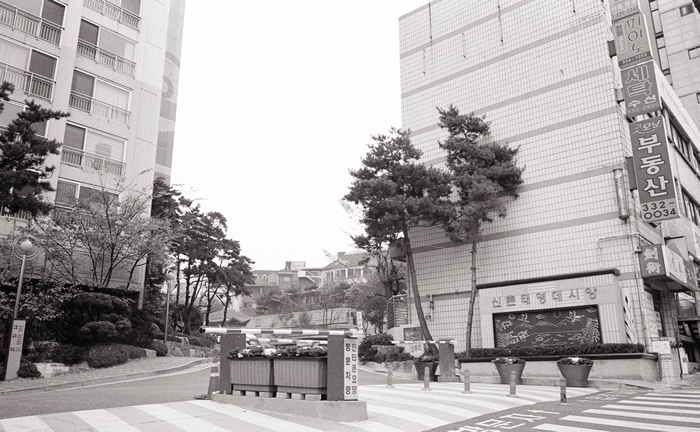

우리의 의식에 깃들어 있는 집의 원형은 무엇일까. 정지용의 시 「향수」는 이러한 질문에 하나의 적절한 모범답안이 된다. 교육과 미디어, 그리고 현대사회를 유지시키는 여러 장치들을 통해 농경사회의 집은 우리의 지금을 떠받치고 있는 본래의 터전이자 우리가 언젠가 돌아가야 할 '차마 꿈엔들' 잊을 수 없는 이상향으로 설정된다. 이러한 설정이 지속성을 갖기 위해선 재생산의 과정이 요구된다. 급격한 산업화/근대화를 거치면서 실체를 잃어버린 원형, 즉 관념이 되어버린 집에 다시 의사-실재(pseudo-reality)라는 무대의상을 입히는 것은 바로 이러한 과정의 내용이 된다.

기능과 의미를 잃어버린 무대 위의 집은 기념물이자 유물이다. 이것의 역할은 여러 장치를 통해 이식된 기억을 개별적 경험에서 나온 기억으로 전환시키고, 그러한 기억을 실체화시키고 연장시키는 데 있다. 풍경화에나 나올 법한 어느 산골마을의 초가집은 도시화의 은총을 받지 못한 전근대적인 건물일 뿐 이상향으로서의 집은 될 수 없다. 지금 우리의 삶에 아무런 실제적 영향을 미칠 수 없기 때문에 일상으로부터 격리되어 박제된 집만이 우리의 이상향이 될 수 있는 것이다.

그러나 정작 격리된 것은 기억 속의 옛집, 이상향으로서의 집이 아니다. 우리다. 발전의 영토를 넓히기 위해 보호구역에 강제 이주시킨 어제를 그리워하며 재개발 통지서가 붙은 오늘을 사는 우리 자신이다. 더 나은 내일이라는 신기루를 좇느라 내일이 오늘이 되고 다시 어제가 되어 격리시설로 보내진다는 것을 잊고 있는 우리 자신이다. 어두운 조명과 유리관, 그리고 안내문과 출입금지의 팻말이 놓인 무대 위의 집을 마치 거울을 마주하듯 바라본 이유가 바로 여기에 있다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.