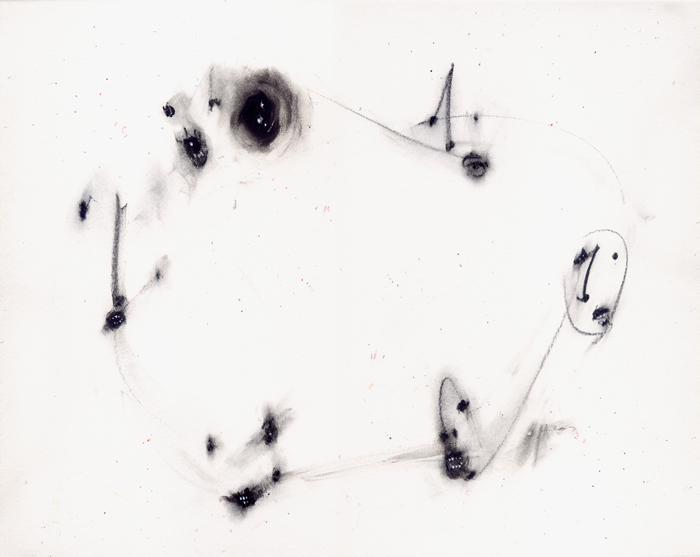

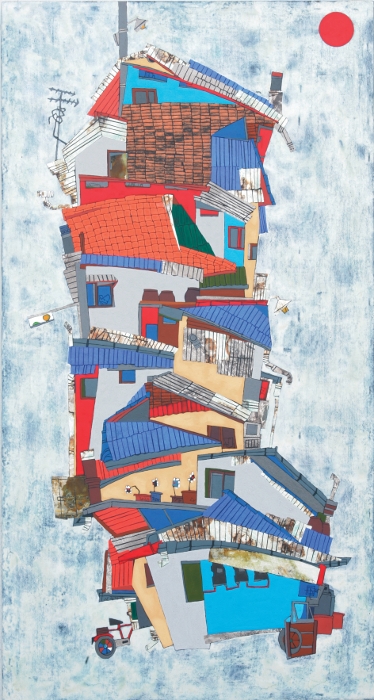

나에게 그림을 그린다는 것은 즐거운 놀이이자 세상에서 벗어난 나 자신으로의 순수한 몰입의 순간이다. 때문에 나는 그림을 그리는 그 순간의 행위 자체에 큰 의미를 둔다. 그림에 자주 등장하는 소녀는 나 자신의 페르소나가 되어 나도 모르는 무의식 속 나의 이야기를 대신해준다. 소녀라든가 개, 왕관, 나무, 집, 무지개와 같은 반복되는 오브제 외에도 그림을 그릴 때 어떠한 구상없이 새하얀 캔버스와 마주선 순간 떠오르는 여러가지 이미지와 그때그때의 나의 감정을 표현하는 것이 작업의 중점이다. 나에게 작업은 세상으로부터 도망치기 위한 행위이자 작업을 통해 세상과 소통하고 나를 보여주고자하는 이중적인 수단이다.

@ 화두

삶이 가져다주는 절대적인 고독 속에서 작고 평범한 인간에 지나지 않는 나는 무력할 수 밖에 없다. 그럼에도 불구하고 나는 늘 무언가를 갈망하는 인간이었다. 소위 학벌이나 집안이 받쳐주는 것도 아닌 내가, 직장을 구해 일을 하고 결혼을 하는 보통의 삶 대신 진짜 내가 원하는 삶을 손에 넣는 것은 정말로 불가능한 일이었다. 불가능을 깨닫자 모든 것이 원망스러웠고 내 자신이 한심해졌다.

나는 내 최전방위선이라 믿었던 가족과도 멀어지고 점점 더 내향적이 되고 위축될 수 밖에 없었다. 내 앞에는 항상 어떤 끝이 보이지 않는 거대한 벽이 있어 내가 가고자 하는 길을 굳게 가로막고 있는 것처럼 느꼈다. 그림을 배우지도 않았고 부모조차 될리가 있냐며 반대하는 상황에서, 내게 그림을 그린다는 것은 운명을 거스르는 행위와도 같았다.

그런 현실이 계속 되면서 산다는 것은 점점 고독하고 슬픈 것으로 그 무게를 더해 나를 짓눌렀다. 그러다가 어느 순간 내 눈에 비친 세상, 사람들, 변해가는 친구들, 가족, 그리고 나 자신. 가슴이 아리도록 고독하고 애달픈 삶을, 그래도 살아가는, 살아 나가는 모두를 보며 살아간다는 것은 또 얼마나 아름다운 것인가 생각했다. 삶에 대한 그러한 이중적인 느낌은 나를 절망에 몰아넣기도, 행복하게도 만들었다. 그러나 대게는 언제나 가슴 한켠이 무겁고 아린 느낌을 지울 수 없었고 그 느낌과 감정이 지금 내 작업의 주요한 화두가 되었다.

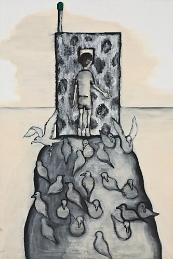

@ 소녀와 개

작품 속에 주로 등장하는 여자아이는 가슴도 아직 부풀지 않은, 전체적으로 미숙한 어린아이인데 유난히 붉게 강조된 성기라든가 임신한 듯 배가 부른 모습은 '성인이 되지 못한 성인' 소위 어덜트칠드런 적인 자아의 표현이다. 덧붙여 소녀에게 폭력을 가하는 대상이면서 소녀의 친구가 되기도하는 '개(늑대)'의 존재는 나 자신을 억압하기도하고 때론 기쁨을 주기도하는 이중적인 삶,가족,친구 를 포함한 '세상' 이라 할 수 있겠다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.