인동욱 - 꽃이피는

글. 이 종 호 (샘터 갤러리 디렉터)

- 일상

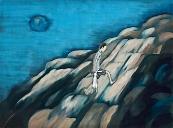

별로 새로운 것이 없는 일상의 연속이다. 어제는 잿빛 구름이 하늘을 뒤덮고 있었다. 나는 집 근처의 언덕으로 걸음을 재촉하고 있었다. 언덕위에는 한 채의 오두막이 있었는데, 그 뒤로 무서운 폭풍우가 몰려들고 있었다. 나는 서둘러 작업실로 돌아와 쫒기듯이 열쇠를 구멍에 밀어 넣었다. 곤히 잠들어 있는 아내의 얼굴에 맺힌 땀을 닦아 주는 동안에도 아무런 변화의 기색은 엿볼 수 없었다. 식사 후 두 시간 정도의 잠을 청하고 난 뒤 다시 나의 일상으로 되돌아왔다. 변화란 존재하지 않는다.

- 집

집은 인간의 삶과 도시문명을 상징하는 대표적인 인간의 발명품이다. 그러나 집은 근대 도시문명을 태동시킨 물질적 주역의 자리에만 머물지 않는다. 이제 집은 그것을 도구로 삼아 근대 도시문명을 태동시켰던 인간의 손에서 벗어나 자기 자신의 독자적 진화 논리를 획득한 이데올로기로 변모했다. 집은 인간의 삶의 구조를 변화시키는 사회적 권력형태, 곧 인간을 지배하는 ‘혼돈의 유령’으로 옷을 갈아입은 것이다. 모더니즘 이후 산업화된 대도시의 어두운 모습을 시적으로 형상화 하는데 주력하여 온 독일 표현주의 시인 파울 쩨흐(Paul zech)는 <철로 이루어진 도시>라는 시에서 인간을 짓누르는 현대의 산물인 도시를 악마적 메카니즘으로 고발하기도 하였다.

- 대화

그것이 집이라고 중얼거려 보지만, 이 말은 입 밖으로 나오지 않는다. 이 말은 집에 미치지만, 집 그 자체와 일체화 하는 것을 거부한다. 사물은 그에게 붙은 이름과 분리돼 있다. 다만 거대한 물체가 놓여 있을 뿐으로, 이를 집이라고 부르는 것이나 그것에 관하여 어떤 표현을 쓰는 것도 바보스럽게 생각 된다.

-꽃이 피는

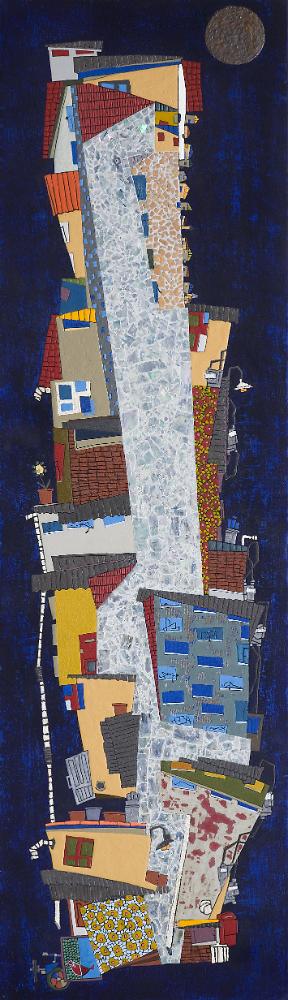

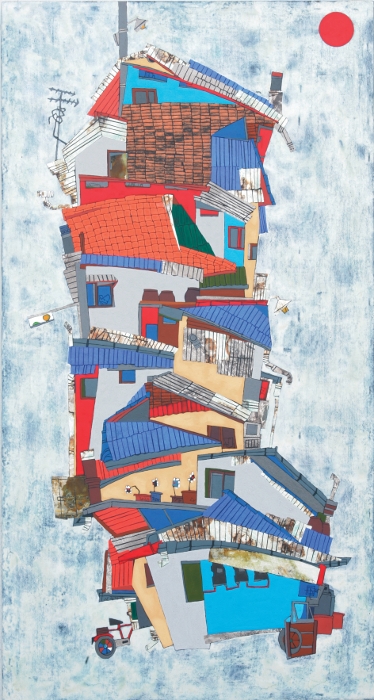

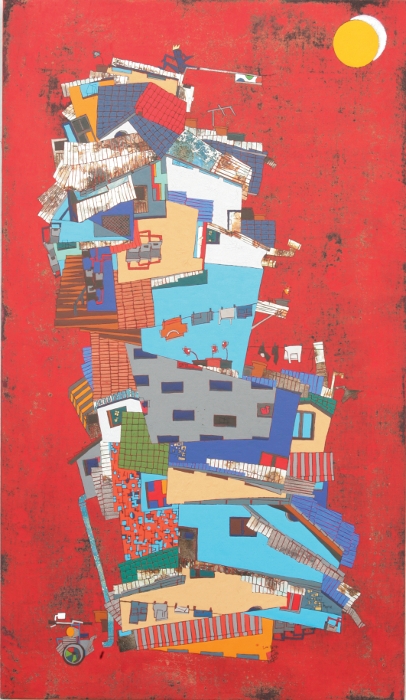

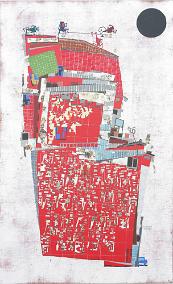

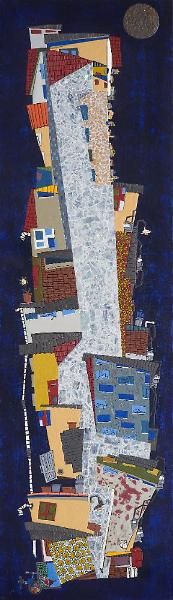

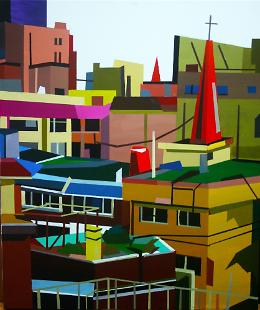

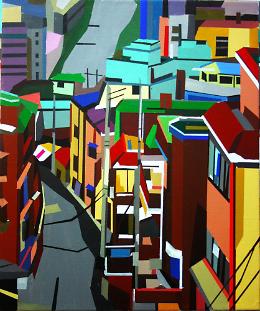

2004년 <난장>시리즈와 <오합지졸>의 발표 후 지속적인 작업을 하고 있는 인동욱은 집을 그리는 작가이다. 그린다는 표현보다는 짓는다는 말이 더 잘 어울리는 표현일 것이다. 풍부한 건축현장의 경험은 인동욱이 처절한 재료와의 싸움을 시작하게 되는 빌미를 마련해 주기에 부족함이 없었다. 작가에게 재료는 어떠한 필연적인 숙명과도 같은 존재이다. 빌딩을 짓기 위해서는 기초 공사를 철저하게 해야 건축물이 바로 서듯이 인동욱에게 재료의 선택과 사용은 그가 그리고자 하는 내용만큼이나 중요해 보인다. 작품의 보존성이라는, 예술가의 의무에 충실 하는 작가의 편집증적인 집착이 그 힘든 작업의 방법론을 택하게 되었으리라.

하나하나 선택된 재료는 작가의 손에 의하여 일일이 갈고 가공되어 지난한 기초 공사를 하게 되는 것이다. 그런 후에야 인동욱은 그의 그림을 그리기 시작한다. <동네>, <문막>, <기다려>, <낙산>, <굴레방>, <낮에>, <뜨겁게>, <하루>, <탑>, <형님나라>, <당신아>등의 제목에서 보듯이 작가가 주목하는 대상은 서울의 뒷골목이나 일상이다. 인동욱은 일상을 그리는 작가이다. 그에게 집은 단순한 집이 아니라 풍경이자 일기이며, 희노애락을 함께하는 놀이이기도 하다. 인동욱이 그린 집들은 하나같이 삐뚤삐뚤하고 금세 쓰러져 갈 것만 같이 왜곡 되어 있다. 그는 대상을 특정한 은유와 비유로 표현함으로서 그 대상으로 하여금 생명력을 획득하게 도와주고 있다. 틀을 벗어난 조형 어법은 표현의 자유를 보장 해 주게 되는데, 분해하고 재구성하는 과정을 통해서 일상의 축적된 메시지를 발견하게 되는 것이다.

달동네를 연상시키는 인동욱의 작품에서 현대 사회가 만들어 놓은 문명의 그늘은 발견하기가 어렵다. 오히려 그의 그림에는 밝은 색채가 주류를 이루며 행복했던 기억만이 연상되는 아이러니를 경험하게 된다. 시대의 변화에는 늘 위기의식이 따라오는 법이고, 새로운 문화의 패러다임은 응당 전위적이고 다양한 미적 상상력을 요구한다. 그러나 정작 중요한 것은 변화 그 자체, 혹은 변화된 현실의 다양한 면모에 대한 미적 표현이 아니라 그것을 바라보는 명철한 인식의 눈인 것이다. 인동욱은 미세하게 분화된 거대한 세계를 통하여 총체적으로 세계를 이해하려는 시지각에 닿아 있다. 쓰러져 가는 마을에 환한 빛깔의 꽃이 등장을 하게 되는데, 작가에게 꽃은 부조리한 현실에 대한 인식 자체를 완강하게 거부하는 동시에 희망의 메시지를 동시에 제시하고 있다.

이번 샘터 갤러리의 전시 주제인<꽃이 피는>에서 인동욱은 다분히 건축적인 요소의 그림을 선보이게 되는데, 집과 꽃과의 만남을 유도함으로서 그의 작업에서 느껴지는 경직성을 다소 극복하고 있는 듯이 보인다. 지극히 일상 속에 살고 있는 현대인들에게 작가는 잠시나마 쉴 수 있는 집을 제공함으로서 과장되고 왜곡된 자아를 되돌아 볼 수 있는 사색의 시간을 제공하고 있다. 그의 시선은 문명의 언저리에 머물러 있지만, 그곳에서 희망의 메시지를 발견하는 것은 그가 맑은 정신의 소유자라는 사실과 무관하지 않다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.