신한갤러리 역삼 기획전 《공감의 기술》

현대인들은 고도의 경제 성장 이후 동력을 잃은 경제활동, 국가적 • 종교적 대립, 극우 집단의 테러, 계층간의 불협화음 등 소통과 공감이 필요한 시대를 살고 있다. 이러한 시대에 공감 능력의 필요성은 미시적 해답이 아닌 전국가적, 전지구적 반목의 역사에서 벗어나기 위한 거시적 해안으로 인식되고 있다. 이처럼 다각적 간극에 대한 고민을 토대로 신한갤러리 역삼에서는 개인의 공감, 사회적 공감, 공간의 공감이라는 주제로 10월 14일부터 11월 5일까지 총 20일간 기획전 《공감의 기술》이 개최된다.

《공감의 기술》은 통상적으로 전시장에서 느낄 수 있는 미적 감정이 아닌, 그 안에서 낯설고 생경하게 느껴지는 경험을 작가와 관람객, 예술과 사회의 공감이라는 주제로 풀어내려 한다. 특히 시각예술의 권위를 상징하는 화이트 큐브 내에서 이를 전복시키기 위하여 고군분투하는 김명아 • 김은설 • 김정민 • 정은별 • 최성임이 보여주는 공감의 기술을 살펴보려고 한다. 더불어 이번 전시는 신체적 한계를 가지고 있는 장애 예술가와 비장애 예술가의 전시를 한곳에 아우름으로써 신한갤러리 역삼이 지향하는 예술의 다양성 증대 및 예술가들의 창작 활동 고무라는 취지를 담아내고 예술에 대한 공감의 기술을 환기시키려 한다. 본 전시를 통하여 국내 미술 저변 확대 및 문화예술 향유 기회를 폭넓게 제공하려는 신한갤러리 역삼의 정체성을 재확립하고 비영리 전시공간으로써의 역할을 공고히 하려 한다.

청각 장애로 의사소통의 어려움이 있는 김명아는 사람들간의 관계, 부재에 대한 주제에 집중하는 작가이다. 김명아는 나무박스에 얼굴이 가려진 사람, 두 사람을 잇는 우레탄 실, 자기방어 기제로 사용한 페브릭 등 소통할 수 있는 신체 기관들을 배제하는 작업을 보여준다. 특히 몸을 마주보고 있는 두 사람은 물리적 거리는 친밀한 거리 안에 있지만 소통할 수 있는 방법은 일절 차단되어 있다. 이러한 의도된 신체적 결합을 통해 작가는 소통의 어려움과 그들간의 간극에 대해 이야기한다. 나아가 상대 혹은 자신을 조정하려는 존재와의 위치적 전복을 꾀함으로써 본래적 자아를 찾아가는 작업을 수행한다.

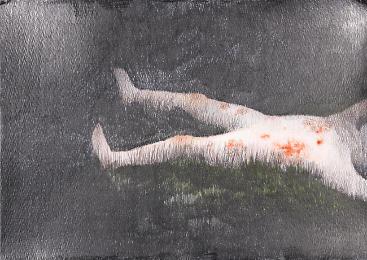

김은설은 개인의 경험과 결핍에 대한 기록을 아리아드네의 실타래처럼 캔버스로 옮겨와 풀어내는 작가이다. 특히 청각 장애와 아토피를 앓던 경험은 작업 세계의 근간이 되었다. 살이 엉켜있는 두 인물, 늘어난 손가락, 상흔이 가득한 피부 등 작가가 그리는 인물들은 어딘가 기괴하게 느껴진다. 특히 인물들의 피부에 남겨진 상흔의 흔적은 이러한 느낌을 배가시킨다. 그러나 작가는 단순히 어그러진 피부를 그려내는 것이 아니라 그 이면에 존재하는 사람과 사람간의 관계에서 보이는 간극에 대해 이야기한다. 이러한 점에서 김은설이 그려낸 인물들을 다시 한번 들여다볼 필요가 있다. 특히 인물 이면에 보이는 결핍의 대상은 타인의 시선과 내면의 불안의 기저를 관통하는 스토리로 타인의 시선에서 느껴지는 불안과 그들의 머릿속에 자리한 인식의 오류에 대해 고민하게 만든다.

김정민의 작업은 시종일관 전시장 내부로 진입한 관람객과 관계성에 주목한다. 김정민이 수행하는 작업 과정은 대략, 조형성 중심의 조각에서 작품과 공간, 지각에 대한 관심, 그리고 보다 비대상적 경험의 변화에 대한 무의식의 환원으로 요약할 수 있다. 이러한 환원의 과정은 일상적인 단계를 거쳐 진행되는 것이 아닌 변주적 곡선을 띄고 있다. 또한 관람객과 작품이 만나는 순간이 작품이 되는 과정은 참여와 관계를 고려한 미술 기법을 활용하고 있다. 김정민이 추구하는 방향은 만들어진 작품이 아닌 만들어져 가는 작품이며, 과정 또한 갤러리로 찾아오는 관람객으로 국한하지 않고 온라인이라는 다각적 플랫폼을 통한 작품 참여를 유도한다. 이러한 방법을 통해 작가는 창조물로 인식되는 작품의 영역을 파괴하고 확장된 오브제를 내부로 첨가함으로써 작품에 대한 공감 능력을 기술화한다.

정은별은 주변에서 사라지고 없어지는 모퉁이의 풍경 혹은 쇠약해져 사라져가는 장소, 불안한 사회 내부의 인물들을 캔버스에 박제화한다. 박제된 인물들은 불분명한 얼굴선, 묘사하지 않은 사지 등 흡사 아르토의 ‘기관없는 신체’에서 언급된 인물들을 연상시킨다. 아이러니 한 것은 인물의 형태는 기이하지만 어떠한 형태로 그려졌는지 유추할 수 있다는 점이다. 이는 정은별이 그려낸 인물 혹은 풍경이 우리 주변에서 보았던 것들로 관조자로 스치듯 지나쳐 우리의 기억 언저리에 남아 있던 이미지이기 때문이다. 장소가 사라지면 그 장소를 메우던 사람도 시간도 기억도 모두 사라지게 된다. 모퉁이 어딘가에 있던 추억마저 사라져 버리고 기억의 조각만 남게 된다. 작가는 이러한 조각의 퍼즐을 맞추며 사라지는 공간을 박제하듯 풍경과 인물들을 그려나간다.

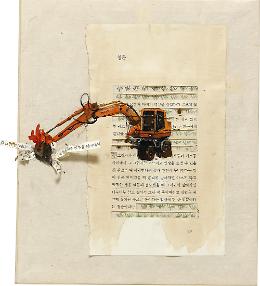

최성임의 작품 소재는 설탕, 공, 흙, 와이어끈 등 일상에서 흔히 볼 수 있는 재료들이다. 작품 <작은 텃밭>(2012)은 차고지를 텃밭으로 만들어 씨앗을 심고 자라나는 과정을 보여준다. 작가는 식물이 자라날 수 없는 차고지라는 현실적 공간과 그렇지만 식물이 자랄 수 있는 환경으로 만들어낸 이상적 공간에 대해 이야기함으로써 전환된 공간의 의미를 상상하게 만든다. <Missing Home>(2013)은 각설탕으로 만든 집으로 물에 서서히 녹아가는 과정을 보여주며 이를 통해 덧없음과 상실에 대해 이야기한다. 또 다른 작품 <은신처>(2013)는 드러나 있는 ‘안’과 숨어있는 ‘겉’에 대한 고민을 살펴볼 수 있는 작품으로 중의적 해석이 가능하다. 최성임은 시종 일관 드러난 것과 숨어있는 것, 보여지는 것과 내면에 존재하는 것, 그리고 내부의 온도를 외부로 발현해 나가는 과정, 쌓여있는 것과 사라져가는 것에 대한 여운을 다양한 소재들을 통해 하나의 소설로 엮어나간다.

조각, 회화, 설치 등 다양한 매체를 통해 자신과 타인, 개인과 사회, 내부와 외부의 공감에 대해 5명의 이야기하는 방식과 기술 방법 또한 다양하다. 전시장 내부에서 작가들이 만들어내는 공감의 지점을 통과하면 제도에 의해 소외된 영역들에 대한 새로운 인식과 이전에 경험하지 못한 공감의 지평을 확장할 수 있을 것이다. 이를 통해 저마다의 공감의 기술을 습득하고 발현해 나가기를 기대해 본다.

김 연 희 I 신한갤러리 역삼 큐레이터

댓글 쓰기